Les Américains sont confrontés à une des plus importantes épidémies causées par le virus du Nil. Débarqué sur le continent en 1999, ce virus progresse sans cesse, sur un mode sporadique et difficilement prévisible. Ce qui ne facilite guère la mise au point d'un vaccin.

Depuis treize ans, aux États-Unis, les chaudes journées du mois d'août et du début d'automne sont perturbées par un envahisseur... qui ne pèse que 2 mg. Son nom ? Culex, un genre de moustique commun. À Dallas, Baton Rouge et New York, il véhicule le virus du Nil occidental, qui engendre chez l'homme des encéphalites parfois létales. Cette année, tous les États américains ont tiré la sonnette d’alarme : 5054 cas étaient signalés le 6 novembre dernier, dont 228 mortels. Soit une des pires saisons depuis que le virus est apparu sur le continent. Et les recherches piétinent : aucun vaccin n'a jusqu'à présent été mis au point.

1999, la traversée de l’Atlantique

« Ce virus n'est pas nouveau : on le connaît depuis 1937, quand il a été détecté chez une femme victime de fortes fièvres, en Ouganda », explique Denis Nash, épidémiologiste à l'université Columbia, à New York. Plus récemment, il a frappé l'Algérie, la Roumanie, la République tchèque... En 1999, il a traversé l'Atlantique et a été repéré pour la première fois sur le sol américain à New York. À l'époque, certains scientifiques ne croient pas à son arrivée « naturelle ». Ils pensent à un acte de bioterrorisme, notamment en provenance d'Irak : une souche du virus avait été envoyée pour y être étudiée dix ans auparavant... Depuis, l'hypothèse a été invalidée. « Aujourd'hui, on ne sait toujours pas très bien comment le virus est arrivé ici, mais c'est très certainement via un insecte infecté et transporté par avion. D'autant plus que les aéroports new-yorkais sont très près des zones urbaines », poursuit le spécialiste. Les analyses ont cependant montré que la souche américaine était semblable à une souche identifiée en Israël. Le virus s'est depuis propagé pour gagner tous les États à l’exception de l'Alaska et Hawaii : le Mississippi, la Louisiane, le Dakota du Sud, l'Oklahoma sont les plus touchés, mais surtout le Texas, qui a enregistré près du tiers des cas nationaux.

« L’année 2012 est de toute évidence une de celles au cours desquelles nous avons comptabilisé le plus grand nombre de cas de personnes infectées », souligne la Dr Ingrid B. Rabe, épidémiologiste du Centre pour la prévention et le contrôle des maladies (Center for Disease Control and Prevention) de Fort Collins, dans le Colorado. Une explosion, si l'on compare aux chiffres de ces dernières années : en 2011, on comptait 712 cas, en 2010, 1021 cas, en 2009, 720 cas. L'année 2003 avait cependant battu tous les records : 9 862 malades avaient été rapportés, ainsi que 264 décès. « Il est difficile d'identifier tous les paramètres qui expliquent ce qui se passe cette année. Mais le climat joue certainement un rôle : nous avons eu un hiver doux, le printemps est arrivé tôt et l'été a été chaud. Ce sont des conditions favorisant la reproduction des moustiques qui propagent le virus », avance la chercheuse. D'une année à l'autre, le virus résiste en effet au froid en passant l'hiver dans les œufs pondus dans les eaux stagnantes, et d'autant mieux que les températures sont clémentes.

Le cycle de vie du virus, lui, est désormais connu. Le moustique est infecté lorsqu'il pique un oiseau lui-même infecté : le virus se développe alors dans les glandes salivaires de l'insecte, avant d'être de nouveau transmis via une piqûre à de nouveaux volatiles... ou à l'homme. « La plupart des mammifères et des oiseaux sont susceptibles d'être infectés. Mais seuls les geais bleus (blue jays), les corbeaux, les chevaux et les humains tendent à en mourir », précise la spécialiste. Les moustiques transportent les plus fortes concentrations de virus à la fin de l'été et au début de l'automne, ce qui explique la recrudescence de cas chaque année à cette période. Le risque d'infection décroit ensuite en même temps que le mercure descend, quand le temps vire plus froid et que les insectes meurent.

Comment le virus parvient au cerveau

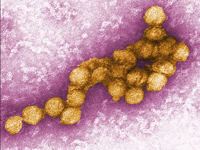

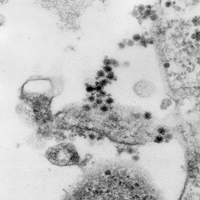

Une fois que le virus a infecté un individu en pénétrant à travers la membrane de ses cellules et en y injectant son matériel génétique (ici, de l'ARN), il prend le contrôle de la machinerie cellulaire et les cellules se mettent à produire plus de virus. Ceux-ci peuvent alors atteindre le cerveau par deux voies.

Soit le virus envahit silencieusement le corps, sans symptôme initial : il est alors transporté par la circulation sanguine jusqu'aux cellules nerveuses du cerveau et se répand largement de cellule en cellule dans tout le cerveau. On parle d'encéphalite diffuse.

Soit le virus affecte tout d'abord d'autres organes, puis de tissu en tissu gagne le cerveau, provoquant des dégâts importants, mais dans une zone bien précise. On parle d'encéphalite localisée.

Les mutations virales, défi au vaccin

Quid d'un éventuel vaccin ? Celui-ci est désormais disponible pour le cheval. Mais pour l'homme, les chercheurs n’ont pas encore trouvé de solution. « Le WNV est un flavivirus, un virus à ARN simple brin, tout comme celui de la fièvre jaune ou de la dengue. Il a une grande capacité à muter et à s'adapter à l'environnement, ce qui ne rend pas simple la mise au point d'un vaccin », constate le Dr Rabe. Sans compter que depuis sa découverte en 1937, plusieurs souches différentes ont émergé aux quatre coins du monde. Dans la revue Science, en août dernier, des chercheurs évoquaient les obstacles à la mise au point d'un vaccin. « Une raison importante est que la nature sporadique des épidémies complique le recrutement de volontaires pour des essais », signalent les auteurs.

C’est aussi ce qui explique la faiblesse des moyens financiers affectés à la recherche : en 2008, des essais concluants ont bien été menés par le laboratoire Acambis, dans le Massachusetts, mais ils ont dû être tout simplement abandonnés. Une étude publiée dans Plos One en août dernier par une équipe du Collège de médecine Baylor de Houston, au Texas, pointait les dégâts collatéraux de la maladie : 40 % des 139 personnes infectées étudiées présentaient des signes évidents de maladies hépatiques. « Dans les années à venir, il y a cependant peu de chances que nous parvenions à développer un vaccin efficace, nous avons d’abord besoin de comprendre en détail la transmission du virus entre l'oiseau, le moustique et l'homme », tempère Ingrid Rabe.

Reste la prévention. « C'est actuellement le seul moyen à notre disposition pour enrayer la propagation du virus et diminuer les risques d'infection », assure le professeur Rabe. Assèchement des points d'eau stagnante autour des habitations, installation de moustiquaires aux fenêtres, utilisation de répulsifs et confinement à l'intérieur des maisons au lever et au coucher du soleil pour les personnes à risque (personnages âgées et enfants) : dans les villes, les autorités locales demandent aux populations de suivre quelques règles individuelles. « Les équipes des départements sanitaires des villes surveillent aussi le terrain. Par exemple, elles installent des pièges qui permettent de procéder à des analyses sur les moustiques, de voir s'ils sont porteurs du virus et d'identifier les zones à risque », explique Ingrid Rabe.

Alerte estivale

À New York, à la fin du mois d'août, grosse alerte : le virus avait été détecté dans 254 échantillons de moustiques prélevés au cours de l'été, soit 40 % de plus que l'été précédent. Le quartier de l'Upper West Side, à Manhattan, était particulièrement atteint. Les mesures habituelles de prévention n'ayant pas suffi, des hélicoptères ont arrosé ce quartier de pesticides, traditionnellement un produit de la classe des pyréthroïdes, qui tuent seulement les moustiques adultes. « Je ne crois pas qu'on puisse éradiquer ce virus du sol américain dans un avenir proche : les épidémies sont trop sporadiques et surviennent dans des endroits impossibles à prévoir. La seule chose que l'on puisse faire, c'est d'empêcher que le virus se propage encore plus et d’en minimiser les effets, en ciblant mieux les populations à risque comme les personnes âgées et les enfants », conclut Denis Nash.