Sommaire

- A. Quel rapport entre la Covid-19 et la pneumonie ?

- B. PCR, test antigénique, quelles différences ?

- B-bis. Tests Covid : pourquoi existe-t-il différentes voies de prélèvement ?

- C. Le SARS-CoV-2 et l’humain viennent-ils de se rencontrer ?

- D. La maladie Covid-19, c’est une grosse grippe ?

- E. Comment limiter la transmission ?

- F. Quelles pistes de vaccin suit-on contre la Covid-19 ?

- G. Pourquoi mettre au point un vaccin prend-il habituellement si longtemps ?

- G.bis – Comment a-t-on pu gagner du temps pour trouver un vaccin contre la Covid-19 ?

- H. Pourquoi le virus ne s’attaque qu’à certains organes ?

- I. Comment une maladie peut-elle passer de l’animal à l’homme ?

- J. Quels traitements contre le SARS-CoV-2 ?

- K. Comment peut-on guérir sans traitement ?

- L. Le SARS-CoV-2 fait-il perdre l’odorat et le goût ?

- M. Hors de son hôte, comment éliminer le virus SARS-CoV-2 ?

- N. Comment peut-on être porteur du virus et ne pas avoir de symptômes ?

- O. Pourquoi certains cas de Covid-19 sont-ils graves ?

- P. Sans anticorps, notre organisme peut-il se défendre ?

- Q. Pourquoi les traitements contre les virus sont-ils très différents de ceux contre les bactéries ?

- R. Comment chercher un antiviral contre le SARS-CoV-2 ?

- S. Mais où est passé le pangolin ?

- T. Pourquoi le sida et le paludisme n’ont-ils pas leurs vaccins ?

- U. Vaccin atténué, inactivé, sous-unitaire, à vecteur ou à ARN, quelles différences ?

- V. D'où viennent les variants ?

- W. Que sont ces variants du SARS-CoV-2 ?

- X. Vaccin à ARN : de l’idée à la production

- Y. Pourquoi une personne vaccinée peut-elle encore transmettre le virus ?

- Z. Pourquoi avons-nous besoin de rappels ?

- 29. Qu'est ce que le Covid long ?

- 30. Comment les anticorps luttent-ils contre le SARS-CoV-2 ?

- 31. Quels sont les effets secondaires des vaccins contre la Covid-19 ?

J. Quels traitements contre le SARS-CoV-2 ?

Le protocole médical de prise en charge des patients atteints de la Covid-19 a beaucoup évolué. Au début de l’épidémie, il visait à atténuer les symptômes en diminuant la fièvre ou en utilisant des appareils d’assistance respiratoire. Il s’agissait de donner le temps au système immunitaire des patients de les guérir (voir question K). Très vite, des anticoagulants ont été ajoutés à cet arsenal quand on a compris que le virus pouvait provoquer la coagulation du sang (voir question H).Peu à peu les patients ont pu bénéficier de traitements curatifs, ceux-ci étant, pour une part, issus de traitements actifs dans d’autres maladies.

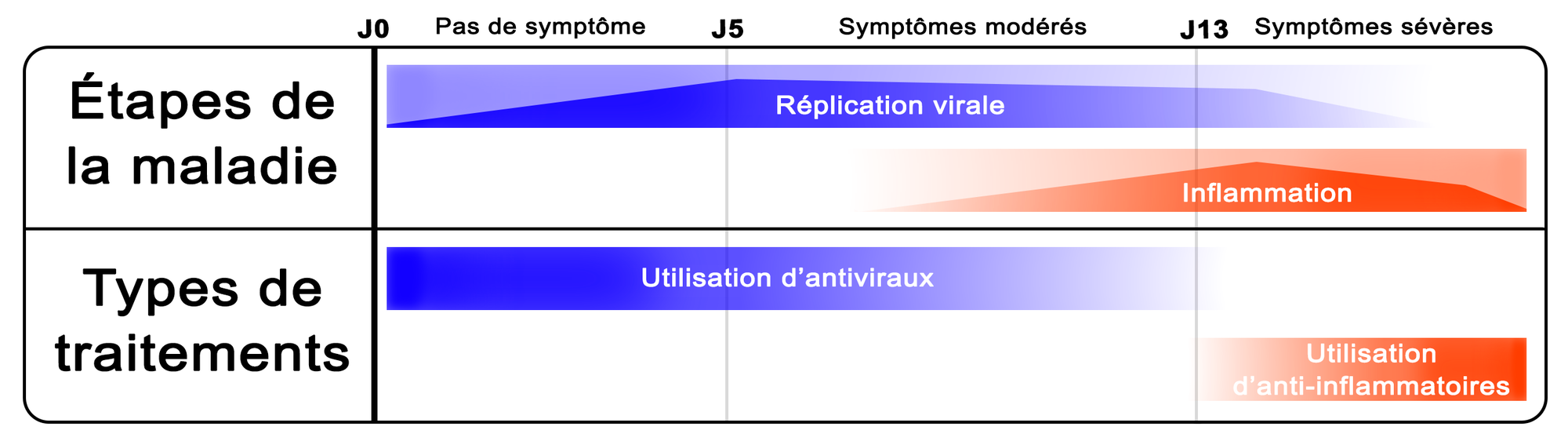

Le premier médicament ayant montré un bénéfice conséquent en termes de réduction de la mortalité est un corticoïde, utilisé dans des affections pulmonaires, la dexaméthasone. Cette molécule réduit d’un tiers la mortalité chez des patients atteints d’une forme sévère de la Covid-19 sous assistance respiratoire. En revanche, elle ne montre aucun bénéfice sur des patients souffrant d’une atteinte faible à modérée. Son efficacité tient dans sa capacité à contrer l’inflammation exagérée due à la Covid-19 (voir question O).Comme les autres corticoïdes, elle agit en pénétrant dans les cellules et en modifiant leur activité : les cellules immunitaires produisent alors moins de facteurs favorisant l’inflammation et, pour certaines, plus de molécules anti-inflammatoires. Si l’on se rappelle que l’inflammation est une réaction défensive de l’organisme, on comprend qu’un usage trop précoce de la dexaméthasone pourrait empêcher le système immunitaire de s’opposer à la multiplication du virus. C’est une explication probable de son absence d’efficacité sur les patients non gravement atteints, voire de l’apparition d’effets favorisant la maladie. Donné trop tôt, il affaiblit nos défenses, donné plus tard, il limite l’inflammation démesurée et devient alors bénéfique. Voilà pourquoi il est fondamental de déterminer précisément le stade de la maladie où ce médicament doit être administré (voir illustration).

Cette préconisation est généralisable aux autres anti-inflammatoires efficaces contre la Covid, comme le baricitinib et le tocilizumab, deux traitements également utilisés contre la polyarthrite rhumatoïde. Ce dernier anti-inflammatoire utilise une technologie rodée : celle des anticorps monoclonaux. D’ordinaire, les anticorps synthétisés par notre système immunitaire sont variés et se fixent sur des cibles très différentes. À l’inverse, les anticorps monoclonaux sont tous identiques. Ces molécules, produites industriellement, se fixent sur une seule cible. Ils peuvent permettre de révéler la présence d’une molécule particulière, comme ceux utilisés dans les tests de grossesse, ou bien agir comme un grain de sable dans un rouage. C’est le cas des anticorps monoclonaux du tocilizumab, qui ont été développés pour se fixer sur un récepteur impliqué dans l’inflammation et le rendre inopérant. Ils diminuent la mortalité de 20 %.

Une autre classe de médicaments existe pour contrer la Covid : les antiviraux. Ceux-là doivent être administrés pendant la période de multiplication du virus, c’est-à-dire dans les jours suivants les premiers symptômes. Leur rôle est d’enrayer cette multiplication. Ronapreve®, Evusheld®, Xevudy® sont des antiviraux. Ils sont, eux aussi, basés sur l’utilisation des anticorps monoclonaux. Ici la cible est la spicule S du SARS-CoV-2, cette protéine par laquelle le virus s’attache à la cellule qu’il va infecter. Une fois la spicule recouverte par les anticorps, le virus ne peut s’arrimer à cette cellule et donc y pénétrer pour s’y multiplier. Mais la spécificité de ces anticorps est leur talon d’Achille. Des changements dans la conformation de la spicule peuvent empêcher leur fixation. Ainsi le Ronapreve®, s’il est efficace contre le variant Delta – il divise par trois le risque d’hospitalisation – ne l’est plus contre le variant Omicron. Et les traitements Evusheld et Xevudy souffrent d’une perte d’efficacité contre ce même variant.

Le Paxlovid®, autre antiviral, évite cet écueil puisqu’il inactive une molécule peu touchée par les mutations du virus : un ciseau moléculaire. Ce médicament, qui n’est pas un anticorps monoclonal, empêche les virus de se former dans la cellule infectée. Au moment de sortir de la cellule, les différents éléments des virus sont liés ensemble comme les pièces d’un puzzle qu’il faut détacher avant de les assembler correctement. Le Paxlovid rend cette séparation impossible. Les virus ne forment pas leur coque (voir question Q) et leur réplication est interrompue. L’efficacité annoncée du traitement dépasse 80 %, mais il ne se substitue pas à la vaccination.

informations mises à jour le 13/10/2022

Caractéristiques et prise en charge de la Covid-19.

Le choix des traitements contre la Covid-19 dépend du stade et de la gravité de la maladie. Les antiviraux sont efficaces quand la réplication du SARS-CoV-2 est importante, c’est-à-dire avant ou peu après l’apparition des symptômes. Les anti-inflammatoires sont utilisés plus tardivement.